| Verwandlungsmusik

Richard Wagner, Lohengrin. Peter Seiffert, Klaus Florian Vogt, Stig Andersen, Jeffrey Dowd (Lohengrin), Kwangchoul Youn (Rey Heinrich), Petra-Maria Schnitzer, Gwynne Geyer (Elsa), Waltraud Meier, Birgit Remmert (Ortrud), Hans-Joachim Ketelsen, Richard Paul Fink (Telramund), Detlef Roth (Heraldo). Producción original de la Deutsche Oper de Berlín, de 1990. Dirección escénica: Götz Friedrich. Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real. Maestro del coro: Jordi Casas Bayer. Dirección musical: Jesús López Cobos. Teatro Real de Madrid, febrero-marzo de 2005.

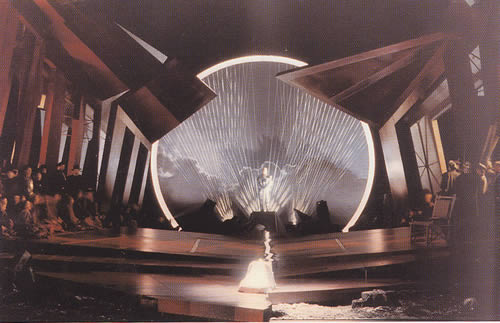

La última ópera romántica de Richard Wagner es exactamente eso, una música de transformación, una transición evidente entre los viejos modos operísticos de Weber o Marschner, y la nueva forma dramático-musical que el maestro de Leipzig teorizaría poco después: la unión de las artes en el Musikdrama, el drama musical, que cristalizaría en una de las obras de arte de mayores proporciones llevada a cabo por un solo creador en la historia de la cultura occidental: El anillo del nibelungo. El Teatro Real de Madrid cierra finalmente el ciclo de las diez obras de madurez de Richard Wagner con la subida a escena de este Lohengrin, arropado por un reparto internacional, compuesto por artistas largamente probados en mil y una ocasiones en estos últimos años, redondeándose la propuesta con una magnífica producción berlinesa del difunto Götz Friedrich. En ella, y pese que, a mi juicio, los colores estén equivocados y la estética sea discutible, se observan los elementos escénicos esenciales que la obra requiere. El decorado está construido sobre una plataforma dividida en dos mitades por una línea quebrada central, como si una mesa de piedra jaspeada hubiera sido partida de un golpe. Esa línea divisoria se iluminará en dos ocasiones, coincidiendo con la aparición del cisne ―llegada y partida de Lohengrin― en una suerte de símbolo del camino espiritual señalado por el Grial para su servidor. Sobre esta plataforma se disponen otros elementos escénicos y luminotécnicos que sugieren los distintos ambientes por los que se mueve la obra, evitando con desigual eficacia el estancamiento y la monotonía que un escenario fijo conlleva.

Los colores ―y el sentido del color es muy importante en la imaginería visual de la literatura caballeresca del Medievo, cuyo heredero es, entre otros muchos, este drama wagneriano― están, en mi opinión, equivocados de parte a parte. El color preeminente es el rojo, del que se tiñe la superficie de la plataforma escénica, y que se alterna con grises, ocres, colores más terrosos y negro. En una producción tan recordada y arquetípica como la bayreuthiana de Wieland Wagner (entre 1958 y 1962), preponderaban los azules, en toda su gama, y los reflejos plateados, que casan a la perfección con la elevada naturaleza del Caballero del Cisne y la espiritualidad que emana de la mágica música que Wagner le dedica. También veo posible la utilización de verdes, quizá más adecuados para el umbroso bosque tetralógico o la floresta que rodea Monsalvat, pero perfectamente integrables en Lohengrin.

Pese a ese uso errático ―o solamente “personal”― del color, y a algunos contornos casi cubistas de elementos escénicos adyacentes, ajenos a mi gusto personal pero en modo alguno equivocados, la producción está llena de aciertos escenográficos. Uno de ellos es sin duda la clara delimitación de espacios fundamentales en el desarrollo del drama, como la arena del juicio de Dios, el balcón de Elsa, las puertas de la catedral, la cama de la pareja recién casada ―un poco estrambótica, todo sea dicho, con tanta pluma blanca― o el lugar pedregoso en el proscenio donde los dos villanos planean su venganza. Todos ellos definen y guían la acción, y dotan a cada personaje o conjunto de un espacio escénico propio.

Resaltemos con justicia la soberbia distribución de grupos y personajes en el escenario, mostrándose cuadros corales de enorme impacto; especialmente a recordar la imagen final del acto segundo, que queda suspensa tras la caída del telón para ser mostrada de nuevo al público mientras duran los aplausos. Como señal de respeto a la preocupación de Wagner por distinguir entre el grupo de caballeros brabanzones y sus visitantes alemanes, Friedrich viste a los primeros de negro, con sombreros de ala ancha, y a los segundos de gris, cubriendo sus cabezas con cascos militares. Se respetan también las armas y pertrechos de batalla prescritos ―escudos, espadas, lanzas, yelmos―, no cayendo en la tentación de actualizarlos burdamente (las terribles ametralladores y otras armas de fuego que muchos emplean en sus producciones, wagnerianas o no). Las banderas y estandartes, sin particular localización histórica real, no señalan nacionalismos concretos, pero sirven para simbolizar en su aparición repentina tras la victoria de Lohengrin en el juicio de Dios que el pueblo brabanzón ha encontrado al fin alguien que le lidere frente a unos tiempos inciertos.

En cuanto al vestuario, éste es otro de los puntos fuertes de la construcción de esta propuesta. Ya he tratado la distinción entre los ejércitos, que también incluye a los personajes que pertenecen a las milicias de ambos bandos: el conde Telramund y el Rey Heinrich. Las mujeres aparecen vestidas de colores pardos, principalmente rojos y marrones, contrastando con el tradicional vestido blanco de Elsa (ligeramente azulado en el primer acto), símbolo de su pureza y candidez. En algunas escenas públicas Ortrud ostenta un precioso gabán negro con destellos violáceos y cuello levantado, que resalta la nobleza y la autoridad de esta mujer ambiciosa. En las escenas de su oprobio viste una túnica simple, con la melena despeinada, que recuerda su naturaleza de hechicera pagana. Lohengrin aparece en un primer momento ataviado con la necesaria armadura plateada y reluciente, que lanza reflejos por todo el teatro, y que tal vez ―hay que concederlo― sea excesiva. En las escenas del casamiento y la posterior intimidad marital, se cubre con una sencilla túnica blanca.

La iluminación, que no está del todo conseguida, se plantea como reflejo del estado psicológico de los personajes en momentos puntuales de la obra, empenumbrando convenientemente la escena en momentos de introspección, como el concertante precedente al decisivo juicio de Dios. De enorme efecto es la oscura escena primera del acto central ―la mejor y más innovadora de la obra en cuanto a música y sobrecogedor dramatismo―, en la que encontramos a los dos villanos reunidos en el proscenio derecho sobre un pedregoso apartado iluminado desde el suelo, dotando de una presencia casi espectral a ambas figuras. La puerta de la Kemenate, donde viven Elsa y sus damas, se recorta en la oscuridad al abrirse, esparciendo un contorno luminoso sobre el suelo, en cuyo límite se atisba la figura desplomada de Ortrud, sugiriéndose la doble naturaleza del personaje, siempre entre la luz (la vida pública como miembro de la nobleza) y las sombras (su secreta ambición por el poder en Brabante y el retorno de su estirpe al ducado, y su oculta práctica de las artes oscuras, punible en caso de ser revelada). Ya en el acto conclusivo, se nos presenta la cámara nupcial bañada de una incierta luz que parece presagiar el desastre que inmediatamente ocurrirá al romperse el ambiente íntimo del lecho conyugal con la pregunta prohibida de Elsa y la irrupción de Telramund. El cisne, en ambas apariciones, se hace visible como un halo circular blanco proyectado en el fondo del escenario, sugiriéndose el movimiento de las alas. La iluminación del foro, que imita en ocasiones la corriente del Escalda o el cielo en amanecida, es ―como el cisne― apenas visible desde las localidades altas del teatro debido a la congestión de la boca del escenario con paneles negros, práctica habitual y molesta en la inmensa mayoría de las producciones que se programan en el Teatro Real.

Hay detalles de enorme interés en la construcción dramática de esta propuesta, que son tomados en su mayoría de las propias acotaciones escénicas de la obra original, en contra de la costumbre instalada por desgracia en casi todas las producciones escénicas modernas. Algunos son originales, como la presencia durante el preludio de la obra de una Elsa que se lamenta por la desaparición de su hermano y sueña con el caballero que la salvará (descrito por la hiperuránica música del preludio) o la instalación de una pantalla circular en la cámara nupcial sobre la que se proyecta una vista nubosa de la Tierra desde el espacio, de incierta explicación dramática pero enorme relieve estético ―¿las nubes tormentosas reunidas en torno de la pareja recién unida?―. Antes, en el segundo acto, tras la compleja escena del engaño a Elsa, Telramund se esconde por consejo de sus aliados, y reaparece, en esta producción, proveniente del interior de la catedral, ¡vistiendo hábito de monje! Un detalle novedoso que no desentona en absoluto en el contexto dramático.

Perdonará el lector la excesiva extensión que he dejado que tome el comentario escénico y teatral, pero es que para una producción sobre la que se puede argumentar y reflexionar sobre las verdaderas intenciones del compositor-dramaturgo, he aprovechado ―aunque de seguro abusivamente― la ocasión. En definitiva, sostengo que la labor del recordado Götz Friedrich es, si no sobresaliente, muy buena, en contra de lo que he leído en algún comentario en prensa de tirada nacional, en la que era calificada sin más contemplaciones o argumentos de “antigua” o “prehistórica” por un conocido y habitualmente desnortado comentarista sin demasiadas luces ―aunque su apellido augure lo contrario―, mucha suerte, formación escasa y, dicho sea de paso, muy poco oído.

En materia musical la tarde voló a altura considerable. El primer reparto es encabezado por figuras de enorme prestigio internacional. Peter Seiffert, embarcado en los últimos tiempos en una ambiciosa presentación del héroe de la anterior ópera romántica wagneriana, Tannhäuser, sigue siendo a estas alturas un gran Lohengrin. Su voz voluminosa, lírica y de agudo habitualmente fácil, sirve a la perfección un papel que ha sido suyo durante años. Quizá ahora, y tal vez precisamente por sus habituales incursiones en el papel más difícil para tenor escrito por Wagner ―el del caballero-cantor Tannhäuser―, la voz se resienta de tanta empresa dramática, y se note un tanto gastada y falta de su esmalte habitual. Una gran interpretación, pese a sus evidentes limitaciones físicas que le dificultan un movimiento suficientemente ágil en la escena (a lo largo de los años el orondo cuerpo de Seiffert ha adquirido dimensiones épicas). Se anuncia extraoficialmente ―puede ser un rumor, pero tiendo a fiarme de la fuente consultada― que éste era el último Lohengrin de Peter Seiffert.

Su esposa en la vida real, la soprano Petra-Maria Schnitzer, su usual ―e imagino impuesta― partenaire para la réplica a su Lohengrin ―como en la última producción bayreuthiana―, posee una buena voz, de apreciable volumen, y que otrora debió estar bellamente timbrada. Se le percibe hoy una cierta tendencia a desafinar las notas por abajo, como si no alcanzase exactamente lo escrito. Sin embargo, pese a sus carencias vocales, en escena componía un personaje absolutamente creíble, con toda su candidez e inocencia.

La gran Waltraud Meier volvió a Madrid para regalarnos su antológica Ortrud, una mujer inteligente, aristocrática, altiva, que no se para en mientes para conseguir sus manipuladores objetivos. Si la voz no es ya lo que era, y se evidencia el esfuerzo para llegar a las notas extremas ―especialmente en su intervención en el tercer acto―, su interpretación hace que olvidemos las inadecuaciones canoras debidas al desgaste de su ya dilatada carrera. Nuestros ojos no se pueden desprender de su figura mientras permanece en escena, tal es la magnitud de su presencia teatral. Un placer verla, como siempre.

El Telramund de este reparto, Hans-Joachim Ketelsen ―tirando de archivo: el heraldo del último Lohengrin madrileño en el Teatro de la Zarzuela, allá por los ochenta― cumplió con discreción, pero no llega a redondear el notable reparto. Su voz fea, destimbrada y plana, y sus ademanes patanescos ―ya perceptibles en su Gunther del Ocaso del Teatro Real, no hace tanto―, no ayudan a mostrar la verdadera dimensión de un personaje al que se le puede sacar mucha punta ―el recuerdo de Hermann Uhde se hace aquí imprescindible―.

Por indisposición de Kristinn Sigmundson ―como en el Parsifal barcelonés que reseñé el mes pasado―, el Rey Heinrich der Vogler lo cantó en todas las funciones ―en principio sólo cantaría las del primer elenco― el bajo coreano Kwanchoul Youn, discípulo de otro bajo coreano, Philip Kang, y, como antes su maestro, habitual del Festival de Bayreuth. La voz en sí es bella, bien colocada y emitida, de volumen y presencia aceptables, aunque se queda muy corta en el grave. Es este un personaje escrito para una tesitura abismalmente extensa, en la que el intérprete ha de dominar algo más de dos octavas completas, del Mi 1 a un estratosférico y frecuente Fa 3. El solvente Youn tiene otro problema escénico evidente: su reducida talla, que no llega al metro setenta (le he tenido a mi lado), y no resulta una figura imponente.

El Heraldo de ambos repartos, el joven Detlef Roth, cumple con su cometido con eficiencia, aunque le falte un poco más de agilidad en el agudo, siempre tirante.

El asunto del segundo reparto ha sido ciertamente azaroso. Bien mirado, ambos repartos han sufrido el devenir propio del espectáculo operístico, y las sucesivas indisposiciones vocales de unos y otros propiciaron que se barajaran los cantantes disponibles. El tenor anunciado para el alternarse con Seiffert era Christopher Ventris ―también en el reparto alternativo del Parsifal del Liceo―, pero una afección vocal impidió su presentación en Madrid. En su sustitución vino a sorprendernos una joya del canto contemporáneo, ignota hasta ese momento, que responde al nombre de Klaus Florian Vogt, y del que hablaré laudatoriamente enseguida. Según mi noticia cantó dos funciones. Para otro día hubo que traer a otro tenor, Stig Andersen ―Siegfried en el Real―. Había anunciado otro más, Jeffrey Dowd, que se encargaría de la última función, pero que además tuvo que sustituir a Seiffert en la que iba a ser la última del primer reparto, donde además falló Waltraud Meier, ambos supuestamente aquejados de una gripe. Total, un baile entretenidísimo de intérpretes vocales que dieron como resultado una mayúscula sorpresa ―Vogt― y una inmensa decepción ―de los infortunados que tenían entrada para ver a Seiffert y Meier en su última aparición juntos en Madrid―.

Como decía, la sorpresa fue descubrir a un gran cantante, Klaus Florian Vogt, del que sólo puedo dar unas pocas referencias más o menos exactas. Intervino recientemente en Der König Kandaules de Zemlinsky en el XXI Festival de Música de Canarias, y es miembro de la ópera de Bremen en el que ha sido habitual Lohengrin y Max en el Freischütz weberiano. De presencia escénica apabullante ―alto, esbelto, apuesto, joven―, lo que asombra por encima de sus maravillosas cualidades físicas es su increíble voz. Muy voluminosa ―audible por encima de coros y orquesta―, de agilidad pasmosa, control técnico impecable ―reguladores, medias voces, pianísimos―, timbre de enorme belleza, extensión olímpica ―graves muy bien apoyados, agudos afinados y limpios―, recuerda a cantantes de otros tiempos. Me vino al instante a la mente la legendaria voz del mejor Lohengrin del siglo XX: Franz Völker. Un prodigio. Si planea su carrera con inteligencia, no dejándose llevar por malos consejeros que lo lleven a destrozar su voz con papeles excesivamente pesados, y sus facultades naturales ―como parece previsible dado su dominio técnico― no le abandonan, podemos estar ante uno de los grandes tenores líricos de este siglo.

La Elsa alternativa fue la soprano británica Gwynne Geyer, ya algo matronil pero muy eficiente, superando con mucho a Schnitzer. El Telramund de Richard Paul Fink mejoró también la insípida labor de Ketelsen, aunque su pareja, la barriobajera Ortrud de Birgit Remmert, de voz ingrata y de bondades dramáticas dudosas, no estuviera a la altura.

Sólo me queda hablar de los conjuntos estables del Teatro, que en esta ocasión estuvieron más entonados que en otras comparecencias. El maestro López Cobos, que estrenó esta producción en la Deutsche Oper de Berlín a principios de los años noventa del ya pasado siglo, logró mantener un equilibrio musical muy notable con esta Sinfónica de Madrid de la que es titular. Cuidadoso con las texturas orquestales y atento al correcto balance entre las distintas familias de instrumentos, podemos sólo achacarle una errática distribución de las dinámicas, de los cambios de intensidad, que le llevan a deslucir los finales de acto y a construir mal los preludios ―especialmente mencionaré su soporífera versión del primero―. El coro, por su parte, cumplió con bastante más decencia de la que era esperable a tenor de sus habituales estridentes intervenciones, y tal vez esté beneficiándose del reciente cambio en su titularidad directorial. Ambos conjuntos no están, creo, en lo que podríamos llamar un aceptable nivel europeo, y les queda un enorme camino por recorrer, pero es lo que hay de momento y habrá que contentarse.

Podemos, por tanto, alabar en líneas generales las cualidades y calidades de lo que se pudo ver en el Real, si bien aceptando las carencias con una actitud más o menos esperanzadora. Para la temporada próxima no se anuncia en Madrid nueva producción o reposición wagneriana alguna, aunque se rumorea algo sobre la preparación de unos Maestros cantores propios del Teatro Real ―los que vimos con Barenboim, aparte de muy mejorables, eran visitantes― y tal vez un lejano Tristán e Isolda. Teniendo en cuenta la inestabilidad política de la Fundación del Teatro Lírico, en la que contienden tres poderes ―los Gobiernos autonómico, municipal y nacional―, el reciente cambio de director artístico de la institución ―Antonio Moral sustituirá en breve a Emilio Sagi― y la nueva labor de Miguel Muñiz en la Gerencia, tras la renuncia de la inexperta Inés Argüelles, veremos si todo esto prospera y no queda en agua de borrajas.

Abril 2005

© José Alberto Pérez |