Otro Tristán bajo los tilos

Richard Wagner, Tristan und Isolde. Clifton Forbis (Tristan), Kwangchul Youn (Marke), Waltraud Meier (Isolde), Gerd Grochowski (Kurwenal), Reiner Goldberg (Melot), Rosemarie Lang (Brangäne), Florian Hoffmann (Pastor), Arttu Kataja (Timonel), Florian Hoffmann (Voz de un joven marinero), Dominik Stein (Tristan II). Puesta en escena de Stefan Bachmann con decorados de Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Vestuario: Annabelle Witt. Iluminación: Andreas Fuchs. Dramaturgia: András Siebold.

Coro de la Staatoper y Staatskapelle Berlin. Maestro del coro: Eberhard Friedrich. Director musical: Daniel Barenboim

Berlín, Ópera Estatal Unter den Linden. Sábado, 25 de noviembre de 2006

Hacía tres años que no visitaba Berlín. Entonces, en abril de 2003, acudí al Festtage barenboimiano que incluía tres conciertos en la Philharmonie con la Sinfónica de Chicago (1), un Liederabend con Ben Heppner en la Staatsoper, una función de La Traviata en una (horrenda) producción de Peter Mussbach y un Tristán e Isolda cuya pareja protagonista fue Waltraud Meier y Ben Heppner, que repetirían tándem dos años más tarde en París en la producción de Bill Viola y Peter Sellars. Estas dos últimas versiones, berlinesa y parisina respectivamente, fueron en su momento reseñadas en Wagnermanía por Miguel Ángel González Barrio y por Bruno Ledesma, el enmascarado.

Aquella función del 21 de abril de 2003 fue magnífica. Tanto por la dirección de Daniel Barenboim en su obra y la pareja protagonista ―el resto del reparto era harina de otro costal―, como por la bella producción de Harry Kupfer, aquella del ángel giratorio que la compañía berlinesa trajo a Madrid en junio de 2000.

El famoso ángel caído de Kupfer se jubiló tras luengos años de servicio y en su sustitución se planteó a principios de este mismo 2006 el estreno de una nueva propuesta escénica para la Staatsoper, con decorados de los arquitectos Herzog y de Meuron, artífices del puntero edificio que aloja la colección de arte contemporáneo de la Tate Gallery en Londres, la Tate Modern (por diferenciación con la vieja Tate Britain), sita en el distrito de Southwark a pocos metros de la soberbia reconstrucción del Globe Theatre shakespeariano. Es aquél un edificio admirable, muy funcional y que en cierto modo recoge en su figura el espíritu de la zona: lo que fue durante siglos un embarcadero industrial. En esta producción se aúnan también funcionalidad y estética.

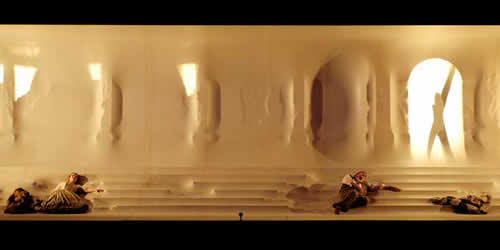

La acción se enmarca en un rectángulo elevado varios metros sobre el suelo del escenario, a modo de pantalla cinematográfica en tres dimensiones, cuyo fondo está cubierto con una lona blanca cóncava que se mantiene tensa y sobre la que se impresionan tres tipos de recursos escenográficos: elementos escénicos que se transparentan visualmente a través de la tela, elementos tridimensionales que se marcan sobre la tela formando distintas figuras, y proyecciones luminotécnicas convencionales. Un ejemplo de lo primero son los cordajes y poleas que se vislumbran a través de la lona durante el primer acto y que sugieren el barco en el que se desarrolla la acción. De lo segundo hay sobreabundancia durante toda la representación: en el primer acto se utiliza un banco que sugiere el camarote de Isolda, en el segundo una escalinata derruida figura como el patio del viejo castillo del rey Marke, en el tercero aparecen y desaparecen unas rocas amenazantes en el foro, y durante un momento se hace visible una figura humana, que ha de representar a la amada ausente, con los brazos extendidos y la boca abierta en gesto trágico. La iluminación cambia profusamente durante toda la acción, aunque a grandes rasgos se puede decir que dominan los amarillos y anaranjados durante el primer acto, los rosas y violáceos en el segundo y los blancos en el tercero. La escena final es estéticamente la más satisfactoria: Isolda entona su muerte de amor a contraluz, delante de la proyección de un halo luminoso que aumenta de brillo y cambia su color hacia el blanco puro conforme avanza la música hacia la conclusión de la obra.

Pero si la estética es convincente e incluso muy bella ―al menos para mi gusto―, la dramaturgia y la dirección de escena es simplemente desastrosa. El director Bachmann y su dramaturgo Siebold han ideado una duplicidad muy cuestionable en el personaje de Tristán, que, como sugiere el reparto que encabeza esta reseña, se reparte entre dos intérpretes. Por un lado está el Tristán real, el que canta y vive dentro de las coordenadas de la obra, el que se enamora de Isolda y es sobrino de Marke. Por otro, encontramos a “Tristán II”, un personajillo que va vestido y caracterizado como el Tristán real, aunque es algo más esbelto y más bajito, y que es de quien en realidad está enamorada Isolda, que es la única que puede verlo. Durante el comienzo del primer acto el figurante está allí, e Isolda le mira con pasión. A él se dirige todo el tiempo, dúo ―o en este caso, ménage à trois― de amor incluido, y con él cogido de la mano sale por su propio pie de escena al concluir la Liebestod. Al fin y al cabo, parecen querernos decir, uno no se enamora de una persona, sino de la idea que uno tiene de una persona. Muy bien, muy sesudo. Mensaje captado. Pero a mí me estorba un tercero en una obra de dualidades profundas e irresolubles: Noche y Día, Amor y Muerte (2), Tristán e Isolda.

Aparte de esta idea básica, la pareja protagonista y los comprimarios se mueven todo el tiempo con un estatismo aburrido, insulso, carente de toda pasión y, a la postre, gélido. Cuando suena una música tan abrasadora como la del comienzo del dúo de amor, en el encuentro anhelado de los amantes, que estos ni se miren ―o, concretamente, que ella mire a un espejismo―, me resulta difícil de aceptar. Los personajes secundarios entran lentamente en escena cuando les toca intervenir ―Kurwenal en el primer acto se arrastra casi a gatas―, dicen su frase y salen como han entrado, como si todo esto fuera una especie de oratorio y no hubiera material dramático alguno con el que proponer una visión interesante de la obra. En el final del tercer acto se van acumulando en el suelo los cuerpos del pastor ―con una especie de par de alas atrofiadas en la espalda―, el timonel, Melot y Kurwenal, pero cuando Isolda comienza la muerte de amor, todos se levantan al unísono, y salen de escena en lenta procesión con Marke y Brangäne.

El vestuario merece sólo una nota de pasada. El vestido de novia de Isolda durante el primer acto y parte del tercero es un espanto sin más paliativos, y el resto de atuendos, incluyendo el abrigo napoleónico de Tristán y los guardapolvos de otros personajes, no merecen más comentario.

Si no fuera por la soberbia interpretación musical que se pudo vivir esa noche en la Staatsoper, combinado con una estética más que notable, la función hubiera resultado un desastre en virtud de una dirección escénica errática y de las pobres ideas de los artífices supuestamente dramatúrgicos de esta producción.

Pero como digo, la velada voló a alturas enormes gracias al magnífico reparto ―sin fisuras― y la dirección de Daniel Barenboim en la obra que más ama y mejor dirige. Era ―casi (3) ― la séptima vez que asistía al milagro del Tristán de Barenboim, y muchos amigos me dicen que ha sido probablemente la mejor función que le hayamos visto nunca. Sólo sé que durante el preludio comencé a sentir doloridos los músculos de los brazos y me di cuenta de que la razón es que estaba agarrando con fuerza enorme los reposabrazos de la butaca, tal era la tensión que aquella música comunicaba. Muy pocas veces he sentido que la intensidad emotiva de una música me superara, que se hiciera casi físicamente imposible de asimilar ―overwhelming, se diría en inglés―, y pese a haber escuchado esta misma pieza en muchas, muchas ocasiones, no había experimentado una sensación semejante.

El resto de la función alcanzó cotas elevadísimas, con un par de anecdóticas pifias del metal aquí y allá, y concluyó con una muerte de amor donde la voz de Waltraud Meier, disuelta en el enorme volumen sonoro de la Staatskapelle de Berlín, se fue apagando poco a poco en un acorde final interminable.

Describir con acierto la incomparable Isolda de Waltraud Meier supera con creces mi capacidad de adjetivación. Junto con su excepcional Kundry (4), Isolda es su personaje. Debutó con él en Bayreuth en 1986 ―su primera aparición en el Festival fue en el Parsifal de 1983― en la producción de Jean-Pierre Ponnelle con el mismo Barenboim en el podio; es decir, veinte años de interiorización y crecimiento dentro del personaje, ampliando y refinando su visión del mismo. Pero quien diga que Meier es sólo una gran actriz con mediocres recursos vocales, o simplemente desgastados, no hace honor a la verdad: vocalmente estuvo espléndida. En la recogida y prodigiosa sala de la Staatsoper, de acústica cálida e intimista, la voz apareció fresca, de gran volumen, manejada con exquisita facilidad incluso en los pasajes de tesitura más tirante. Sólo en un momento del primer acto, en dos notas en pianissimo en versos contiguos ―Er sah mir in die Augen./Seines Elendes jammerte mich!―, estuvo a punto de agarrotársele la voz en la garganta, rozando el desastre. Pero superado el escollo y aclarada la voz, no tuvo más problemas con las medias voces. Ya en el segundo acto, tras la larga conversación con Brangäne ―a veces no nos damos cuenta de que es realmente larga―, el comienzo del dúo con Tristán presentó un verdadero desafío para el estado vocal actual de Meier: se le notó un punto fatigada, los do sobreagudos apenas los intentó ―pero una partitura dramática es mucho más que dos notas―, y tanto es así que Barenboim por primera vez que yo haya visto procedió a incluir el bien conocido corte que va desde antes del “Dem Tage! Dem Tage!” de Tristán hasta que Isolda comienza con “Doch es rächte sich/der verscheuchte Tag;” ―en total, 161 versos―, procedimiento habitual en otro tiempo para descansar al tenor y la soprano. Se elimina así gran parte del desarrollo temático de la dualidad Noche-Día, Amor-Muerte, que tanto se inspira en los Himnos a la noche de Novalis, aunque no se pierden los momentos más bellos y sobrecogedores de esta escena ―probablemente la más importante de la obra―. Sobrepasado el corte, Meier no volvió a presentar dificultades vocales a reseñar, aunque sí es cierto que en la muerte de amor estuvo algo corta de volumen, en gran parte debido a la enorme potencia orquestal desarrollada por Barenboim y la Staatskapelle, en estado de inspiración absoluta.

El Tristán del estadounidense Clifton Forbis, que reemplazaba a Peter Seiffert y al sustituto de éste, Burkhard Fritz, ―o sea, el sustituto del sustituto―, es poderoso de medios vocales y algo insuficiente de medios dramáticos, aunque en esta desangelada producción decir esto último es tal vez ir demasiado lejos. Forbis sustituyó a Ben Heppner en la citada producción parisina de Viola y Sellars en su reposición de este año, y es un tenor de voz generosa, ancha, de volumen considerable, quizá demasiado tremolante en frío ―una vez calentado, el instrumento corre mejor―, y sus agudos son portentosos. Si bien se reservó bastante en los dos primeros actos, en el tercero estuvo sensacional desde todo punto de vista. Los agudos de Forbis me recordaron bastante a los de Jon Frederic West, por esa cualidad de colocar una nota alta y dejar que el sonido crezca pleno y seguro, aunque el volumen de la voz del segundo es, simplemente, apoteósico. Por maneras y estilo, Forbis suena un poco a Stephen Gould, aunque éste posee una voz en general más apurada, más estrangulada, que corre peor y no es demasiado espectacular por arriba. En definitiva, un gran hallazgo este Clifton Forbis, que esperemos siga dándonos que hablar.

El Marke del coreano Kwangchul Youn ha evolucionado también, como lo ha hecho su voz que ha ganado en estabilidad y proyección, y si bien no llega a la altura alpina de un René Pape, resulta conmovedor, convincente y de vocalidad sumamente adecuada.

En la acústica intimista de esta sala maravillosa, la voz de Rosemarie Lang, que en el Teatro Real de Madrid se me antojó corta y de proyección escasa, y que esperaba agotada completamente para la fecha, resonó con gran potencia y exquisito cuidado. La advertencia, elevada por un Barenboim en estado de gracia, rozó lo perfecto.

El Kurwenal del juvenil Gerd Grochowski, del que no tenía ninguna referencia, me pareció magnífico. La voz es amplia, resuena con facilidad por arriba y no presenta signos de ninguna incipiente imperfección ―¡de cuán pocos cantantes jóvenes se puede decir esto!―. Dramáticamente hizo lo que le dejaron, o sea, poco, aunque resultó muy emotivo en su intervención en el tercer acto, como manda el canon.

Del resto de comprimarios me veo en la obligación de destacar el Melot caprino del abuelo Reiner Goldberg ―¡era la sexta vez que le veía el mismo papel!―, que ya no está para muchos trotes, y a quien reconocí inmediatamente ―no recordaba que el Melot sería él―. Resulta mejor, claro, que el insufrible Walther von Stolzing que hizo en Madrid, que parecía más el bisabuelo de Eva que su novio (en aquella función el Beckmesser era Andreas Schmidt, ya destrozado vocalmente, pero de bastante mejor presencia que este caballero; no se entiende entonces que la joven y hermosa Carola Höhn eligiera al vejestorio en detrimento del presentable marcador).

En fin, al caer el telón ―es un decir― el foso fue elevado hasta el borde del escenario y Barenboim, la orquesta y el reparto fueron ovacionados generosa y largamente por todos los espectadores. Cuando salió Waltraud Meier a saludar, el público se puso en pie y el teatro estalló en una aclamación generalizada y monumental. Se lo merecía.

Una grandísima función, un fin de semana extraordinario en la compañía singular de buenos amigos, nuevos y viejos, y la envidia de no poder viajar a Berlín a la ópera cada vez que uno quiere a presenciar representaciones de esta calidad. Al día siguiente tuve la suerte de asistir en la Philharmonie a un concierto de la Filarmónica de Berlín dirigida por William Christie tocando Händel y Mozart ―escenas de Idomeneo―, y aún sigo impresionado. Este nivel apabullante sólo lo consiguen siglos de continuada tradición musical y lenta destilación artística. El resto debería ser silencio.

[Nota: Las fotografías que acompañan esta reseña están tomadas de la página oficial de la Staatsoper Unter den Linden, http://www.staatsoper-berlin.org/¸y de la página http://www.richard-wagner-werkstatt.com/inszenierungen/, y corresponden a la première de la producción, el 8 de abril de 2006, con otro reparto ―reconozco a René Pape y Peter Seiffert―.]

© José Alberto Pérez